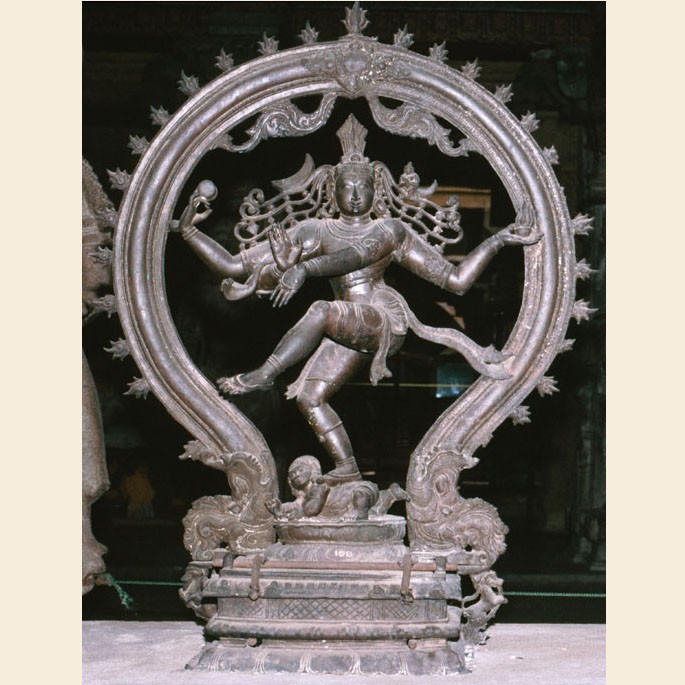

Shivas Tanz.

An den Verbrennungsstätten von Pashupatinath. Nepal 1987

An den Verbrennungsstätten von Pashupatinath. Nepal 1987

Der Tod ist ein Teil des Lebens - diese Wahrheit hat man schon oft gehört, aber wohl selten wird sie so offenbar wie an diesem Ort. Ein paar Kinder baden im heiligen Fluss, eine Frau wäscht ihre Wäsche, eine andere die Haare, ein Mann, vielleicht ein Pilger, steht nahe dem Ufer im Wasser und verrichtet seine Gebete - später wird er noch einen Schluck von dem als heilbringend erachteten Wasser trinken -, und nur wenige Meter von dem Geschehen entfernt liegt der Leichnam einer Frau.

Wir befinden uns in Pashupatinath, einem kleinen Ort wenige Kilometer östlich der nepalischen Hauptstadt Kathmandu. Er ist Shiva geweiht, einem der obersten Hindugötter. Der Fluss, der den Ort durchfließt, heißt Bagmati und gilt den Nepalis als ebenso heilig wie den Indern der Ganges. Eine mit vergoldetem Kupfer bedeckte zweistöckige Pagode überragt die Szenerie, sie birgt eine Statue Shivas und darf nur von dessen Anhängern betreten werden. Drumherum befinden sich weitere Heiligtümer minderen Rangs, desgleichen auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses. An mehreren Stellen ragen steinerne Plattformen ins Wasser, Ghats genannt. Auf ihnen finden jene Zeremonien statt, für die der Name Pashupatinath steht wie in Nepal kein zweiter: für die Verbrennung der Toten.

Eine Affe nähert sich uns, er gilt als heilig wie all die anderen Affen an diesem Ort. Aufdringlich, ja leicht aggressiv hat er meine Fototasche im Blick, und es dauert eine Weile, bis wir ihn losgeworden sind. Zu einer anderen Zeit hätte er eine größere Auswahl an spannenden Objekten, wenn eine der vielen Reisegruppen anwesend wäre. Doch die Gruppen sitzen um diese Zeit gewöhnlich beim Mittagessen, und deshalb sind wir allein. Es ist das ungewöhnliche Spektakel, das Touristen anzieht, uns genauso wie alle anderen. Von Leichenverbrennungen hat jeder schon mal gehört, hier aber kann man sie sehen, weshalb Pashupatinath zu den von Ausländern am meisten besuchten Orten in Nepal zählt. Ich selbst bin zum dritten Mal hier, beim ersten Mal als ein Neugieriger wie alle, danach als Begleiter von anderen, die das Geschehen noch nicht kannten. Wie bei meinen vorherigen Besuchen, so drängt sich mir auch diesmal wieder eine fiktive Szene auf: ein Begräbnis in einem deutschen Dorf, plötzlich stoppt ein Bus, drei Dutzend Asiaten springen heraus und überschwemmen den Friedhof, richten ihre Kameras auf die Trauergemeinde, auf den Pfarrer und den Sarg ... Eine Szene, die schlicht unvorstellbar ist, allerdings nur in Deutschland, in Nepal ist sie tägliche Realität. Vielleicht ist es das andere Verhältnis zum Tod, das so viel Toleranz zulässt, vielleicht auch eine Art Respekt vor den "Reichen", die sich eine Reise um die halbe Welt leisten können - wenn nur der räumliche Abstand stimmt, ereifert sich niemand. Ja, fast hat es den Anschein, als nähmen sie die Fremden überhaupt nicht wahr, so wie auch uns nicht an diesem Tag, als wir auf der Brücke oberhalb des Ghats stehen, mit einem Blick auf das Geschehen wie in einem Theater aus dem Ersten Rang.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Zwei junge Männer lassen sich bis auf ein kleines Büschel die Haare abrasieren und legen weiße Trauerbekleidung an. Vermutlich handelt es sich um die Söhne der Toten, bei dem nahebei stehenden älteren Mann vermutlich um ihren Ehemann. Etliche weitere Männer haben sich eingefunden, dazu mehrere Frauen, die nach Art mittelalterlicher Klageweiber in lautes Jammern über den Tod der Verstorbenen verfallen. Dann beginnt die Zeremonie. Sie wird von einem Brahmanen geleitet, einem Angehörigen der obersten Kaste innerhalb der hinduistischen Hierarchie. Durch Tücher vor neugierigen Blicken geschützt, wird die Tote mit dem Wasser des heiligen Flusses gewaschen, anschließend ihre Füße zu einer symbolischen Reinigung ins Wasser getaucht. Wie eine schöne Schläferin sieht sie aus, eingehüllt in rote Tücher und mit bunten Tagetes-Girlanden bedeckt. Ein Muschelhorn ertönt, als man sie auf den Scheiterhaufen legt, den ein paar Männer - Angehörige einer unteren Kaste - unter Anleitung des Brahmanen errichtet haben. Diese Einäscherer sind Profis, ist es doch alles andere als einfach, einen toten Körper auf einem Scheiterhaufen zu verbrennen. Das dafür benötigte Holz ist teuer, insbesondere das wohlduftende Sandelholz, weshalb nichts verschwendet werden darf; andererseits muss die Menge ausreichen, um den Leichnam vollständig in Asche zu verwandeln. Holzscheite werden auf die Tote gelegt, leicht entzündliches Reisig und Stroh hinzugefügt, und nachdem alle Vorbereitungen getroffen sind und die überlieferten Rituale eingehalten wurden wie etwa das fünfmalige Umschreiten des Scheiterhaufens durch die Angehörigen, zündet der Ehemann diesen an.

Flammen lodern auf. Schnell ergreifen sie Stroh und Reisig, dann die Tücher der Frau, das Holz, schließlich sie selbst. Wenig später entfernen sich die Trauernden. Was sie tun konnten, haben sie getan, alles weitere ist Sache der Einäscherer. Aufmerksam umkreisen diese den Scheiterhaufen und beobachten den Brand. Schlagen die Flammen höher, legen sie feuchtes Stroh auf, um ein Durchgehen des Haufens und damit eine unvollständige Verbrennung zu verhindern. Wir entfernen uns für eine Weile. Drei bis vier Stunden wird das Feuer brennen, eine Zeit, die sich mühelos zwischen den Pagoden, den Tempeln und den vielen kleinen Heiligtümern verbringen lässt. Als wir schließlich zurückkehren, ist von dem Scheiterhaufen und der Toten nicht mehr viel übrig. Mit langen Stangen stochern die Männer in den Resten, denn erst wenn alles verbrannt ist, ist ihre Arbeit getan. Wenn nur noch ein Häufchen Asche da ist, das sie anschließend dem heiligen Fluss übergeben - das Beste, was einem gläubigen Nepali am Ende seines Lebens widerfahren kann.

Während wir von der Brücke die Schlussphase der Verbrennung beobachten, ist ein Bus mit Japanern angekommen. Ein Guide erklärt das Geschehen, einige aus der Gruppe blättern in Reiseführern, andere suchen nach dem besten Blickwinkel für ein Bild. Aber obwohl es durchaus unruhig zugeht, herrscht nicht jene aufgedrehte Betriebsamkeit, wie sie für Reisegruppen oft typisch ist. Vielmehr ist eine Art stiller Berührtheit zu spüren, was vermutlich daran liegt, dass man so weit in die Intimsphäre anderer Menschen eingedrungen ist. Hinzu kommt gewiss der Respekt vor dem Tod. Vorbeilaufende Nepalis sind in dieser Hinsicht deutlich unbefangener, ebenso wie die Trauergemeinde der Toten alles andere als eine im Kummer erstarrte Menge gewesen war. Was dort verbrannt wird, ist aus Hindu-Sicht nur die körperliche Hülle, in der die Seele lebt, nicht hingegen diese selbst. Die Seele existiert weiter. Sie steigt in den Himmel auf, schlüpft in einen neuen Körper und beginnt abermals den Weg durch das Leben. Tod und Wiederkehr - das ist der Kreislauf, der ewig anhält und für den Shiva wie kein anderer Hindugott steht. Jede jahrhundertealte Bronze, jede neugeschaffene Schnitzfigur in den Souvenirläden, die den tanzenden Shiva zeigen, wie er mit seinem Tanz das Alte zerstört und das Neue erschafft - und von solchen Darstellungen gibt es unendlich viele -, bringt diese Auffassung zum Ausdruck. Hindus kennen keinen Anfang, und sie kennen kein Ende, für sie gibt es nur das Rad einer beständigen Wiederkehr. Vielleicht ist es gerade diese Sichtweise, die sie so entspannt sein lässt bei der Begegnung mit dem Tod.