Maulwurfs-Feeling.

Unterwegs in der unterirdischen "Stadt" Kaymakli in der Türkei. 1982

Unterwegs in der unterirdischen "Stadt" Kaymakli in der Türkei. 1982

Ich krieche durch einen engen Gang, mein Kopf schlägt gegen das Gestein, aber ich bemerke es ebenso wenig wie das Blut, das aus einer Wunde an meinem Arm auf den Boden tropft. Umdrehen darf ich mich nicht. Jedes Zögern könnte das Ende bedeuten, denn die Verfolger sind dicht hinter mir. Keuchend kommt ihr Atem, dazu höre ich Rufe in einer Sprache, die mir fremd ist. Doch um zu begreifen, was sie vorhaben, brauche ich sie nicht zu verstehen. Die Rufe vor mir dagegen verstehe ich sehr wohl: mach schneller, beeil dich, sonst töten sie dich. In diesem Augenblick holt der erste Verfolger mit der Waffe aus, er verfehlt mich, holt abermals aus - dann ein Schrei, der in dem engen Gang wie Donner hallt, und ich weiß, ich bin gerettet. Durch ein Loch in der Decke haben sie ihm den Stahl in seinen Körper gestoßen. Sein Hintermann stürzt über den Getöteten, und während er sich aufrappelt, von den Nachfolgenden geschoben, hetze ich ein paar letzte Schritte voran und werfe mich dann fast waagerecht weit nach vorn. Noch im selben Moment setzen meine Freunde den Hebel in Bewegung, der mächtige Stein rollt nach vorn, und der Gang ist verschlossen. Das Wutgeheul unserer Feinde verrät, dass sie ihre Lage begriffen haben. Wie eine Maus sitzen sie in einer Falle, aus der es keinen Ausweg gibt ...

Nein, nein, nein! Schluss! Aus! Das ist alles erfunden! Das ist nicht die Wirklichkeit, jedenfalls nicht die heutige. Keine Feinde, keine Waffen, und meinen sensationellen Sprung, bei dem ich mir vermutlich ein paar Rippen gebrochen hätte, habe ich auch nicht getan. Aber so, wie ich es beschrieben habe, mag es durchaus einmal hergegangen sein, vor rund 1500 Jahren, genau an diesem Ort, denn den gab es schon damals. Allerdings war er seinerzeit keine Sehenswürdigkeit für Touristen und sein Besuch kein Event mit Gruselatmosphäre und Abenteuertouch. Vor 1500 Jahren war dies ein wichtiger Ort für die Menschen in dieser Gegend: Kam es hart auf hart, war er ihre Versicherung fürs Überleben.

Wir befinden uns in Kappadokien, einer Landschaft in Zentralanatolien, also tief im Inneren der Türkei. Kaymakli steht als Name über dem Eingang in die Unterwelt. Als eine unterirdi-sche Stadt wird Kaymakli oft bezeichnet, was indes nur zutrifft, wenn man den Begriff "Stadt" kräftig strapaziert. Treffender sollte man von einem Labyrinth sprechen, einem System von Gängen, Räumen und Durchbrüchen, das die Erbauer in den Tuffstein geschlagen haben. Aufwändig, aber nicht allzu schwierig, ist der Tuffstein - ein Produkt vulkanischer Aktivität - doch relativ leicht zu bearbeiten. Die das taten, waren Christen - Menschen, die sich bald nach der Entstehung der neuen Religion zu ihr bekannt haben. Alles meißelten sie aus dem Fels: ihre Wohnstätten, ihre Kirchen, das Labyrinth - oder richtiger: die Labyrinthe, denn Kaymakli ist keineswegs das einzige. Sie alle dienten ihnen als Schutz vor Feinden, die über sie herfie-len. Waren das im 5. Jahrhundert zunächst die Hunnen, so waren es im folgenden Jahrhundert die Perser, die wiederum von den Arabern abgelöst wurden und diese schließlich von den Türken. Näherte sich der Feind, so zogen die Anwohner als eine Art menschlicher Maulwürfe unter die Erde, ausgestattet mit allem, was sie für den Aufenthalt brauchten, sogar mitsamt ihren Tieren.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

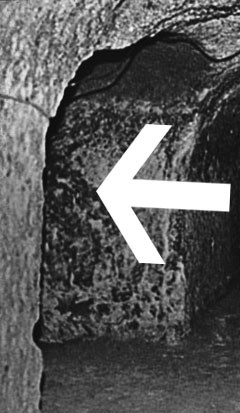

Zum Glück leide ich nicht unter Platzangst, als ich mich im Sommer 1982 in die Unterwelt begebe, sonst hätte ich dieses steinerne Labyrinth ums Verrecken nicht betreten. Manche der Gänge sind so eng, dass ein Dicker darin stecken bleiben müsste, und etliche wurden aus Gründen der Verteidigung so niedrig konstruiert, dass man nur in der Hocke vorankommen kann. Ich bin mit einer Reisegruppe vor Ort, ein türkischer "Maulwurf", der sich hier auskennt, geht zielsicher voran. Trübe Leuchen verbreiten ein spärliches Licht, aber natürlich sind sie allemal besser als die früheren Fackeln. Die Anlage ist unübersichtlich, denn es gibt kein verständliches System. Vielmehr zielt alles darauf ab, einem Eindringling das Zurechtfinden in diesem Wirrwarr so schwer wie möglich zu machen. Mitunter führt ein Gang in einen großen Raum, dann wieder gelangt man an einen Abzweig, von dem weitere Gänge abgehen, oder ein Loch im Boden signalisiert, dass der Weg nach unten führt, steil und eng in einen weiteren Gang, an dessen Ende womöglich ein nächstes Loch den Weg nach unten weist. Mächtige Rollsteine markieren die Stellen, an denen die Gänge verschlossen werden konnten. Ein Schlag gegen einen Keil, und der Feind saß - siehe oben - in der Falle. "Mit dem Vordringen der Türken nach Anatolien ab dem 11. Jahrhundert erlebte das Christentum einen Niedergang in dieser Region", erklärt unser berufsmäßiger Maulwurf, "und die unterirdischen Anlagen verloren ihre Funktion." Nicht vollständig allerdings, denn noch im Jahr 1838 brachten sich die Bewohner der Gegend vor ägyptischen Truppen hier in Sicherheit.

Ein neues Kapitel in der Geschichte der Labyrinthe wurde in den 1950er Jahren aufgeschlagen, als die Tourismusindustrie sie für sich entdeckte. Kappadokien - das war fortan nicht mehr nur das touristisch ohnehin schon interessante Gebiet mit den eindrucksvollen Felsformationen (ich werde in einem späteren Bericht darauf zurückkommen), fortan war es auch das "Land der unterirdischen Städte". 1985 hat die UNESCO die gesamte Region zum Weltkulturerbe erklärt. Und obwohl schon lange keine neuen Labyrinthe mehr angelegt wurden, so sind die bereits bestehenden in den Folgejahren kräftig gewachsen. Erstaunlich, was die muslimischen Türken den "ungläubigen" Christen so alles zutrauten: Rund 200 unterirdische "Städte" solle es geben, mit kilometerlangen Verbindungsgängen dazwischen, 20 Stockwerke 100 m tief in der Erde, die bis zu 60.000 Menschen Platz bieten sollten (für Kaymakli wurde eine Zahl von 10.000 genannt). Und das nicht etwa für ein paar Tage, sondern für sechs volle Monate!

Mag es nun der Hang zu Geschichten à la 1001 Nacht sein oder die Geldgier der Touristikmanager - bei näherem Hinsehen entpuppen sich all diese Zahlen als ein Gespinst von Fantasien. Die kilometerlangen Gänge hat man bis heute nicht entdeckt, bei den "Stockwerken" handelt es sich um schräg untereinander versetzte Gänge und Räume und keineswegs um Stockwerke im üblichen Sprachgebrauch. Auch was die Zahl der "Städte" anbelangt, so ist diese deutlich zu hoch gegriffen - die Wahrheit dürfte eher bei 40 liegen als bei 200. Ganz zu schweigen von den 60.000 Menschen und den sechs Monaten, die ebenfalls dem Reich der Fantasie entstammen. Aber selbst wenn man alle diese Übertreibungen abzieht, so ist die verbleibende Wirklichkeit noch immer eindrucksvoll genug. Denn nicht nur Gänge und Räume gibt es dort unten, sondern alles, was Menschen zum Leben brauchten - angefangen von einem funktionierenden Be- und Entlüftungssystem und Vorrichtungen für Wasser und Abwasser über Ställe für das Vieh, Wirtschafts-, Lager- und Andachtsräume bis hin zu Toiletten, Grablegen für Tote und sogar einen Kerker. Ja, selbst eine Weinpresse gönnte man sich unter Tage, wobei offen bleiben muss, ob es sich dabei um einen Luxus handelte oder um eine eher zweckmäßige Einrichtung nach dem Motto: Nur beschwipst ist das Leben hier unten zu ertragen!

Während ich gebückt durch die Gänge laufe, fröstelnd angesichts der 10°C, die hier sommers wie winters herrschen, versuche ich, mir das Lebensgefühl der hier Ausharrenden vorzustellen: Angst - ach, was sage ich: Todesangst! -, Kälte, Entbehrungen, ein Mangel an Licht und frischer Luft, dazu die Ungewissheit, wie lange man diese Verbannung würde ertragen müs-sen und was man bei einer Rückkehr an die Oberfläche dort vorfinden würde. Diejenigen Leser dieser Zeilen, die älter sind als ich, und die während des Krieges Stunden oder gar Tage in Bunkern verbracht haben, werden diese Überlegungen nur allzu gut nachvollziehen können. - Als ich beinahe durch ein Loch im Boden falle, breche ich meine Gedankenspiele ab und konzentriere mich wieder auf den Gang und die Decke, an der ich mir bereits mehrmals den Kopf gestoßen habe. Irgendwann stelle ich fest, dass es wieder aufwärts geht, und meine Be-klemmungen beginnen zu weichen. Dann der befreiende Moment, fast eine zweite Geburt, als ich ins Freie trete, in das warme Licht der zentralanatolischen Sonne und in die farbenfreudige Natur. Erleichtert ziehe ich die klare, saubere Luft in die Lungen. Ein Gedanke ist so stark, dass ich ihn aussprechen muss: "Was für ein Glück, dass ich kein verfolgter Christ bin, sondern nur ein neugieriger Tourist!"