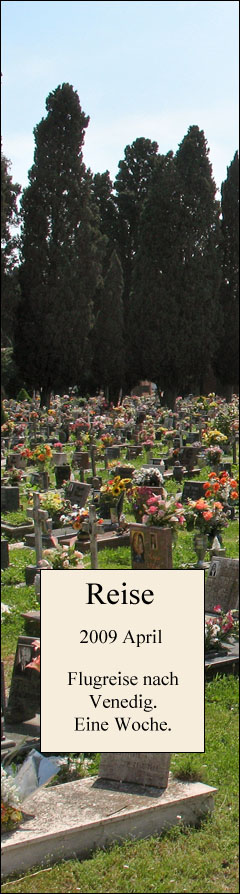

Tot in Venedig.

Ein Besuch auf der Friedhofsinsel San Michele. 2009

Ein Besuch auf der Friedhofsinsel San Michele. 2009

Venedig ist laut, hektisch und überfüllt - kein Wunder angesichts der 30 Millionen Menschen aus aller Welt, die Jahr für Jahr über diese Stadt herfallen. Die meisten von ihnen sind nur auf einen Tagesausflug da, und wo sie sich aufhalten, da ist es ganz besonders voll. Hochgereckte Regenschirme und Pappschilder verraten die Reiseführer, in deren Schlepptau Gruppen aus Deutschland und Österreich, aus Japan und den USA und aus Dutzenden anderer Länder von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten hasten, vom Dogenpalast zu San Marco, von Santa Maria della Salute zur Rialtobrücke und wieder zurück. Andenkenverkäufer preisen ihre Souvenirs an, Gondolieri präsentieren sich als fahrende Tenöre, und vor den Restaurants, aus denen es nach Pizza und Pasta riecht, halten Kellner den Vorbeikommenden die Speisekarten unter die Nasen, erraten in Windeseile die Herkunft der Besucher und reden sie in deren Muttersprachen an. So groß ist das alltägliche Geschiebe und Gedränge, dass die Stadtverwaltung vor einigen Jahren mittels einer ungewöhnlichen Anzeigenkampagne - Ratten, vermüllte Kanäle und verfallende Paläste - versuchen wollte, die Zahl der Touristen zu reduzieren. Vergeblich. Nach wie vor haben die Besucher mit den kurzen Hosen, den klickenden Kameras und den vielsprachigen Reiseführern die Stadt fest im Griff. Noch immer ist Venedig laut, hektisch und überfüllt. Eine Stadt, in der der Ausnahmezustand zum Alltag geworden ist.

Aber es gibt auch ein anderes Venedig, eines der stillen Gassen und Gässchen, die von keinem Besucher je aufgesucht werden, in die er sich allenfalls verirrt. Und es gibt einen Ort, an dem es noch stiller zugeht - so still wie an vergleichbaren Orten überall auf der Welt. Wir erreichen ihn mit einem Vaporetto, einem Linienschiff, von der Haltestelle Fondamente Nuove aus. Das Vaporetto ist voll an diesem Tag, was indes nicht an dem Ort liegt, den wir aufsuchen wollen, sondern an der darauffolgenden Anlegestelle auf der Insel Murano, die ebenfalls zu den Lieblingsadressen der Venedig-Touristen zählt. "San Michele!", ruft ein Matrose mit lauter Stimme, als das Schiff nach kurzer Fahrt an einem Steg festmacht. Zusammen mit einem Dutzend weiterer Besucher gehen wir von Bord. Wir treten durch eine schmale Pforte, und schon sind wir an dem Ort, der denselben Namen trägt wie die Insel: San Michele, der Friedhof von Venedig. 460 Meter misst er in der Länge, 390 Meter in der Breite, und er ist vollständig von einer Mauer umgeben. Als wir sie das erste Mal sahen - bei der Ankunft in unserem Hotel am gegenüberliegenden Ufer -, da haben wir überlegt, worum es sich bei der Anlage handeln könnte: Vielleicht ein Hochsicherheitsgefängnis? ging es uns durch den Kopf. Vielleicht der Park eines Schlosses wegen der vielen Bäume, die über die Mauer ragten, oder der Garten eines Fünf-Sterne-Hotels? Ein Blick in unseren Reiseführer brachte Klarheit, wenngleich keinerlei spontanes Interesse. Vier Tage später war das anders. Vier Tage Vene-dig, wo der Trubel am dicksten war, und wir waren reif für die Insel. Für genau diese Insel. Für die Ruhe ihres Friedhofs.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

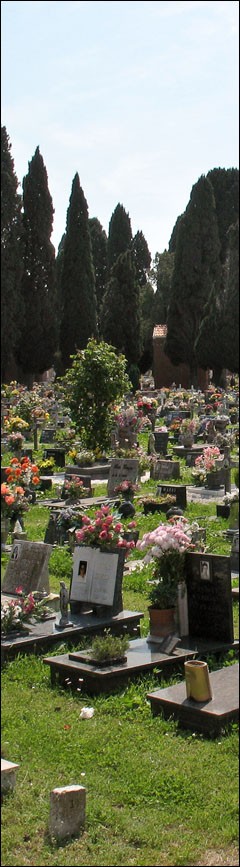

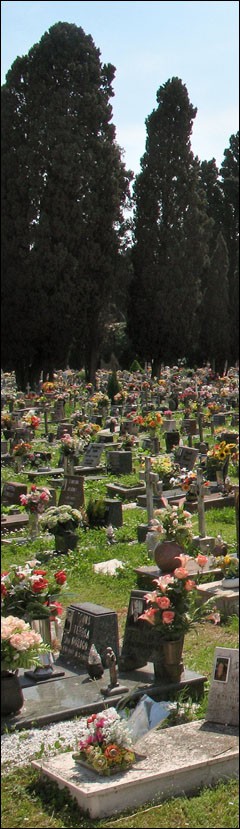

Mit der Toteninsel auf den Bildern des Malers Arnold Böcklin hat die Toteninsel von San Michele nur wenig gemeinsam. Nicht nur, dass letztere größer ist - sie strahlt auch trotz der Düsternis, die jedem Friedhof zueigen ist, noch immer eine südländische Leichtigkeit aus, die Böcklins Insel vollständig fehlt. Überdies ist San Michele bewohnt. Elf Männer sind es, die auf diesem Gottesacker ihren Dienst versehen, bei den Gräbern ebenso wie bei den Gebäuden, die sich aus früheren Zeiten erhalten haben - der Rest eines Klosters aus dem 13. Jahrhundert, eine Renaissancekirche sowie die sechseckige Cappella Emiliani. Wir wenden uns nach rechts, nachdem wir die Eingangspforte hinter uns gelassen haben, und sind schon nach wenigen Schritten bei den Gräbern. Mehr als tausend erfassen wir auf den ersten Blick. Wie viele es insgesamt sind, lässt sich nicht erkennen, versperren uns doch Mauern sowie Reihen dunkler Zypressen die Sicht. Wie Wächter begrenzen sie die Abteilungen, in die der Friedhof gegliedert ist: hier die Protestanten, dort die Orthodoxen, und als größte Abteilung die für die Katholiken, schließlich handelt es sich um ein katholisches Land. Neben den Namen der Verstorbenen finden sich vielfach deren Bilder, dazu Geschenke von Angehörigen oder kleine Statuen und Reliefs von Heiligen, Engeln und Päpsten. Verglichen etwa mit dem berühmten Friedhof Père Lachaise in Paris finden sich bekannte Namen indes eher selten: der Komponist Igor Stravinsky, der Ballettimpresario Sergei Diaghilew, der Schriftsteller Joseph Brodsky, Doppler, der Physiker mit dem gleichnamigen Effekt, für Fußballfans der argentinische Trainer Helenio Herrera. Die Namen der großen Maler oder der Dogen dieser einst so mächtigen und kunstsinnigen Stadt sucht man jedoch vergebens. Kein Tizian liegt hier, kein Tintoretto oder Giovanni Bellini - deren Gräber befinden sich in der Stadt, in den Kirchen. Der Grund für ihre Abwesenheit auf San Michele liegt auf der Hand: Als sie starben, gab es diesen Friedhof noch nicht.

In besinnlicher Stimmung, im Hintergrund nichts als das Zwitschern der Vögel, laufen wir langsam durch die Reihen der Gräber. Namen und Jahreszahlen ziehen an uns vorbei, wir betrachten die Fotos der Toten. Was für Menschen mögen sie gewesen sein? Woran sind sie gestorben? Waren sie zufrieden am Ende ihres Lebens oder sind sie im Groll geschieden? Fragen, die sich bei jedem Besuch eines Friedhofs stellen. Im Schatten einer Zypresse lassen wir uns auf einer Bank nieder, nehmen unseren Reiseführer zur Hand und vertiefen uns in die Geschichte. Auf Napoleon geht dieser Friedhof zurück, in der Zeit, als seine Truppen Venedig besetzt hielten. Um die Verseuchungsgefahr für das Trinkwasser durch die Kirchhöfe der Stadt zu unterbinden, ließ Napoleon sie schließen und befahl, auf der Insel San Michele einen neuen Friedhof anzulegen. 1813 wurde dieser eröffnet, einige Jahre später mit einer benachbarten Insel verbunden, als Schutz gegen Hochwasser erhöht und mit einer Mauer umgeben. Doch der Platz für die Gräber erwies sich schon bald als zu klein. Als man die Toten der Stadt nicht mehr aufnehmen konnte, begann man, die schon länger Bestatteten zu exhumieren und ihre Gebeine nach Sant' Ariano zu schaffen, einer weiteren Insel in der Lagune. Soweit sie inzwischen nicht zu Staub zerfallen sind, lagern sie dort noch heute, meterhoch, wie man hört, hinter einem undurchdringlichen Brombeergestrüpp und von Männern geschützt, die jedem Unbefugten den Zutritt zur Insel verwehren. Und von unzähligen Schlangen, die allerdings weniger Realität als vielmehr eine Erfindung aus psychologischen Gründen sein dürften. Doch das Platzproblem war auch mit diesem Verfahren nur vorübergehend gelöst, ja selbst die Bestimmung, wonach nur noch geborenen Venezianern eine Bestattung auf San Michele möglich sein sollte, schaffte es nicht aus der Welt. Ende der 1990er Jahre erhielt ein international renommierter Architekt den Auftrag, die Fläche um 15.000 neue Grabstellen zu erweitern. Wenn alles im Zeitplan bleibt, wird das Vorhaben 2013 beendet sein. Der Architekt ist der Brite David Chipperfield, Schöpfer so ambitionierter Projekte wie des Neuen Museums in Berlin. Aber Chipperfield wäre nicht er selbst, würde es ihm ausschließlich darum gehen, die Toten unter die Erde zu bringen. Zusätzlich zu dem Begräbnisfeld soll eine Terrasse entstehen, von der aus man einen ein-drucksvollen Blick auf Venedig hat. Ein Platz für die Toten also, der den Lebenden zum Sightseeing dient ...

Ein befremdlicher Gedanke, geht es mir durch den Kopf und ich runzle die Stirn. Was den eindrucksvollen Blick auf Venedig betrifft, so muss ich Chipperfield allerdings recht geben. Eine Leiter verhilft mir zu dieser Einsicht, die vor der Friedshofsmauer steht - jener Mauer, die im übrigen schon längst keine einfache Mauer mehr ist sondern wie auch andernorts üblich eine Urnenwand. Nach kurzem Zögern klettere ich hinauf, und als ich auf den oberen Sprossen stehe, geht mein Blick über das Wasser hinüber zur Stadt. Häuser sind zu sehen, Kirchen und Hotels, Vaporettos und Motorboote, die über das Wasser gleiten. Und plötzlich, ohne dass ich darauf vorbereitet gewesen wäre, empfinde ich diesen Blick über die Mauer als eine Befreiung: Mit dem Körper noch in der Welt der Toten, mit den Augen aber bereits wieder im Leben. Das Wissen, dass ich noch etwas vor mir habe, dass der Friedhof nur ein Programmpunkt ist und ich bald wieder dort sein werde, wo zu sein den hier Liegenden versperrt ist. Auf ewig. Vielleicht ist es genau dieses Empfinden, was Chipperfield mit seiner Terrasse bezweckt. Und ein wenig verärgert über meine vorschnelle Skepsis denke ich: eigentlich ein bestechende Idee!