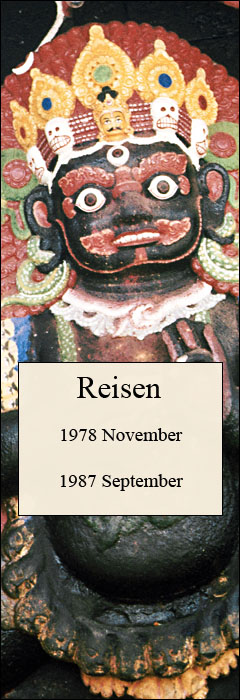

Köpfe für Kali

Rituelle Tieropfer gehören in Nepal zur Religion. 1978 und 1987

Rituelle Tieropfer gehören in Nepal zur Religion. 1978 und 1987

Nein, als schnuckelig kann man sie wahrlich nicht bezeichnen: Sie ist schwarz, hat langes, wirres Haar und besitzt vier Arme, gelegentlich auch zehn. Um ihren Hals hängt eine Kette aus Totenköpfen, in der einen Hand hält sie einen abgeschlagenen Schädel, in der anderen ein blutiges Schwert. Zwischen ihren an einen Vampir erinnernden Eckzähnen streckt sie ihre lange Zunge heraus, und als Ohrring trägt sie mitunter ein totes Kind. Ihr Name ist Kali. Sie gilt als eine Inkarnation Parvatis, der Gattin Shivas, eines der obersten Götter im Hinduismus. Niemand kann sich ihr widersetzen, selbst ihr Gatte nicht. Manche Darstellungen zeigen sie, wie sie auf ihm sitzt und seine Eingeweide verzehrt, während sie gleichzeitig Sex mit ihm hat. Ist Kali also ein widerwärtiges Monster? Ein glattes Ja wäre zu einfach. In den Vorstellungen der Hindus ist das Leben eine ständige Wiederholung von Tod und Wiedergeburt, von Werden und Vergehen. Und so ist Kali zwar einerseits eine Göttin, die für Tod und Zerstörung steht, aber gleichzeitig schenkt sie auch neues Leben und ist liebevoll zu ihren Anhängern. Millionen Menschen in Asien verehren sie. Sie beten zu ihr, opfern ihr Kokosnüsse und Blumengirlanden, Räucherstäbchen und Schalen mit Reis. Eine ganz besondere Opfergabe gibt es allerdings, die hat sie am liebsten. Und diese Opfergabe ist Blut.

Es ist ein Dienstag, als wir unterwegs sind. Dienstag ist einer der beiden Tage, an denen Kali ihre Besucher empfängt, der andere ist der Samstag. Bereits um 6 Uhr sind wir in Kathmandu aufgebrochen. Den Taxifahrer haben wir schon am Vorabend verpflichtet, uns für 150 Rupien zu unserem Ziel zu fahren und anschließend wieder zurück. Rund zwanzig Kilometer beträgt die Entfernung, eine kurvenreiche Straße in schlechtem Zustand, die als Negativ-Erlebnis nur noch von der mit deutscher Entwicklungshilfe errichteten Zementfabrik getoppt wird, die auf eindrucksvolle Weise demonstriert, wie viel Umweltzerstörung eine einzelne Fabrik zu bewirken vermag. Nach einer Dreiviertelstunde haben wir unser Ziel erreicht. Wie erwartet, sind wir zwar längst nicht die ersten Besucher an diesem Tag, wohl aber die ersten Touristen. Die anderen stehen um diese Zeit vermutlich erst auf oder sitzen beim Frühstück

Dakshin Kali ist der Name unseres Ziels, ein der Göttin Kali geweihter Tempel in einem bewaldeten Tal am Zusammenfluss zweier Gewässer, zu dem von der Straße eine lange Treppe hinabführt. Der Weg ist gesäumt von Bettlern und heiligen Männern mit Bärten und langen Gewändern sowie von Verkäufern von Opfergaben für die Einheimischen und Souvenirs für die Touristen. Hatten wir aufgrund der Lektüre unseres Reiseführers eine eher gedämpfte Atmosphäre erwartet - immerhin geht es um Blutopfer für eine finstere Göttin -, so ist es eher eine volksfestähnliche Stimmung, die uns umfängt. Männer und Frauen jedes Alters und aus allen Kasten sind an dem heiligen Ort unterwegs, viele einfach oder ärmlich gekleidet, andere erkennbar wohlhabend in einem modischen Outfit, das in jeder europäischen Großstadt anstandslos bestehen würde. Einige führen Ziegenböcke an Stricken mit sich, andere tragen Hähne auf dem Arm, ausschließlich männliche Tiere und überdies unkastriert, denn nur nach solchen hat die Göttin Verlangen. Mehrere Dutzend Opferwillige haben sich inzwischen eingefunden, und ständig kommen weitere hinzu, ein Strom von Menschen, der sich zielgerichtet auf das Allerheiligste zubewegt.

Und welche Art Opfer würde Kali am meisten schätzen? Menschen natürlich, wie sollte das bei einer Göttin dieses Typs auch anders sein. Allerdings leben wir zur Zeit unseres Besuchs bei ihr im 20. Jahrhundert - inzwischen im 21. -, und da sind Menschenopfer nicht mehr angesagt. Was nicht heißt, dass es keine mehr gäbe. Immer mal wieder berichten indische Zeitungen, dass irgendwo auf dem riesigen Subkontinent Menschen der Göttin zum Opfer gebracht wurden, vermutlich weit weg von jeder größeren Stadt. So geschehen etwa im Jahr 2010 im Bundesstaat Chhattisgarh, wo ein Wunderheiler zwei Kinder getötet hat, um Kali gnädig zu stimmen. Oder vier Jahre früher im Norden des Landes, wo ein Vater aus demselben Grund seinen Sohn enthauptet hat. Doch glücklicherweise sind das Ausnahmen. Bis ins 19. Jahrhundert indes war man in dieser Hinsicht weniger zimperlich. Thuggee ist der Name einer Sekte, die durch Menschenopfer traurige Berühmtheit erlangte. Oft suchten ihre Anhänger sich für ihre Zwecke Reisende aus, die auf geheimnisvolle Weise verschwanden und nie wieder auftauchten. Und vielleicht hätten die Thugs ihr mörderisches Treiben sogar noch eine ganze Weile fortgesetzt, hätten sie mit der Entführung eines Offiziers der damaligen britischen Kolonialmacht nicht einen entscheidenden Fehler gemacht. Die Vorstellung eines geopferten Offiziers ihrer Majestät war den Briten denn doch zu kraus, deshalb schlugen sie gnadenlos zu. 1882 wurde der letzte Thug gehängt, womit die Ära der Menschenopfer in Indien - von den erwähnten Ausnahmen abgesehen - vorbei war. Tieropfer traten an ihre Stelle, ein Wandel im Opferverhalten einer Gesellschaft, wie ihn auch die Bibel kennt: Gott fordert Abraham auf, ihm seinen Sohn Isaak zu opfern, Abraham legt diesen auf den Opfertisch und will ihn gerade mit seinem Messer töten, als Gott Isaak in letzter Sekunde gegen einen Widder austauscht.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Heute sind es also Tiere, die man Kali darbringt, und wie wir bei unserem Besuch feststellen, sind es nicht wenige. An den Opferwilligen vorbei laufen wir zu dem kleinen Tempel, in dem das rituelle Töten stattfindet. Niemand stört sich an uns, die meisten scheinen uns nicht einmal zu beachten - eine Duldsamkeit gegenüber religiösem Voyeurismus, die von vielen Touristen als selbstverständlich angesehen wird, die es aber mitnichten ist. Wir halten Ausschau nach einem Platz, von dem aus wir einen Blick auf das Geschehen haben, und finden zunächst einen oberhalb des Tempels, später einen nahe dem Eingang. Ein Polizist, der für die Ordnung an diesem Ort zuständig ist, fasst uns nur kurz ins Auge, scheucht uns aber nicht weg. Kalis Tempel ist nicht groß, gerade einmal geschätzte fünfzehn Meter im Quadrat. Ein kleines Gebäude an der einen Seite können wir nicht einsehen, ebenso haben wir keinen unverstellten Blick auf den Schrein der Göttin, da sich vor ihm die Gläubigen drängen. Einsehbar ist für uns dagegen der Bereich, in dem sich das Opfern vollzieht. Es ist ein Akt, der völlig unaufgeregt, ja geradezu geschäftsmäßig abläuft, eine eingespielte Routine, die vermutlich jeder Nepali schon mit der Muttermilch eingesogen hat. Ein Mann in Jeans und Lederjacke betritt den Hof, in der einen Hand trägt er einen schmucken Motorradhelm, mit der anderen führt er einen Ziegenbock an einem Strick, schwarz wie die Göttin und offenbar erst wenige Monate alt. Wortlos übergibt er das Tier dem Opferer, der es sich unter den Arm klemmt, an ein Bildnis der Göttin herantritt und ihm mit einem kräftigen Schnitt seines Messers die Kehle aufschlitzt. Blut spritzt aus dem Hals, teils auf die Göttin, teils auf den Boden, der bereits rot ist vom Blut der vorangegangenen Opfertiere und der im Verlauf dieses Vormittags noch wesentlich mehr davon aufnehmen wird. Dass der Motorradfahrer mit seinen nackten Füßen in dem Blut steht, scheint diesen nicht im geringsten zu stören. Ebenso wie es ihm nichts auszumachen scheint, zusammen mit einem Begleiter den kopflosen Körper der Ziege fortzutragen, nachdem er zuvor noch dem Schrein der Göttin einen kurzen Besuch abgestattet hat.

Andere Gläubige erscheinen, und jedes Mal ist es das gleiche Ritual. Eine Frau bringt einen Hahn, ein Junge einen weiteren, dann sind wieder ein paar Ziegen an der Reihe. Nichts im Gesicht des Opferers deutet darauf hin, dass es ihm etwas ausmachen würde, in schnellem Rhythmus zu töten. Ein grausames Ritual? Ich empfinde es so, ohne allerdings den Finger anklagend auf die Nepalis richten zu wollen. Das durch Gerichtsentscheidungen sanktionierte Schächten von Tieren in Deutschland ist nicht weniger grausam, und von der widerwärtigen Massentierhaltung will ich gar nicht erst sprechen. Nur ist es zweierlei, von der Existenz solcher Dinge zu wissen oder sie unmittelbar zu erleben. Und deshalb geht es uns so wie vermutlich den meisten anderen Touristen, die sich das Geschehen in Dakshin Kali ansehen: Obwohl wir um den religiösen Charakter der Opfer wissen und um ihre Verankerung in der nepalischen Tradition, empfinden wir sie als abstoßend. Weshalb wir uns schon bald entschließen, unseren Beobachtungsposten zu verlassen und uns zum Gehen zu wenden.

"Die nehmen die toten Tiere ja mit", höre ich in diesem Moment die erstaunte Stimme eines Mannes. Seit unserer Ankunft in Dakshin Kali ist einige Zeit vergangen, und die ersten Touristenbusse sind eingetroffen. Der Mann hat die beiden Nepalis gemeint, die eine kopflose Ziege aus dem Tempel heraustragen. Natürlich nehmen sie die Tiere mit, liegt es mir auf der Zunge. Religion und praktisches Denken schließen einander keineswegs aus, weshalb es rund um den Globus und zu allen Zeiten ein Opferverhalten gab bzw. gibt, bei dem beide Seiten ihren Vorteil haben: Kali bekommt durch die Opfer ihrer Anhänger jene Verehrung, die sie von ihnen einfordert, doch was um alles in der Welt sollte sie mit den getöteten Tieren anfangen? Steinerne Göttinnen können nicht essen, und die Kadaver der Opfertiere vor dem Schrein abzulegen würde bedeuten, sie irgendwelchen Aasfressern zu überlassen. Was für eine unsinnige Vorstellung, bei der jeder Nepali verständnislos den Kopf schütteln würde! Und deshalb erhält Kali neben dem Opfer als solchem von dem jeweiligen Tier nur jenen Teil, mit dem die Menschen wenig bzw. gar nichts anfangen können - den Kopf oder vielleicht auch die Hufe. Alles andere hingegen behalten diejenigen, die das Opfer gebracht haben - die Menschen, die sich nicht jeden Tag Fleisch leisten können wie die meisten bei uns, sondern für die es etwas Wertvolles ist, das nur an besonderen Tagen auf dem Speiseplan steht.

Wir überqueren den Bach, an dem Männer und Frauen die toten Tiere für den häuslichen Verzehr vorbereiten und wenden uns dem Weg zur Straße zu. Nach wie vor erscheinen Nepalis mit Tieren, dazu immer mehr Touristen, die zumeist eilig dem Tempel im Talgrund entgegenstreben. Unsere Betroffenheit lässt uns schweigen, während die Bilder in unseren Köpfen nachwirken: Tiere, darunter "niedliche" nach unserem Verständnis, denen ein Opferer mit gleichgültiger Routine das Leben nimmt; Menschen, die mit bloßen Füßen im Blut waten; eine Göttin von so bizarrem Aussehen, dass sie problemlos in jeder Geisterbahn als Hauptdarstellerin durchgehen würde. Mehr noch als schon so oft auf unseren Reisen wird uns wieder einmal bewusst, wie sehr wir in einer anderen Welt unterwegs sind. In einer Welt, in die wir zwar ganz einfach reisen können, in der wir aber nie - und sollten wir uns noch so sehr um Verständnis bemühen - wirklich ankommen werden.

Manfred Lentz (April 2016)

Die neuen Berichte auf reiselust.me erscheinen jeweils

am 1. und 15. jedes Monats