Massiv geschützt

Gefühlte Sicherheit macht das Reisen angenehmer. Rio, New York und London

Gefühlte Sicherheit macht das Reisen angenehmer. Rio, New York und London

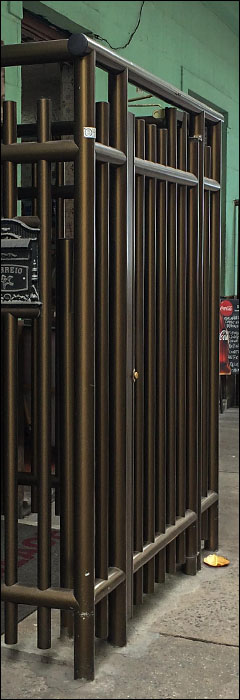

Sind das Elefantenkäfige, die wir hier sehen? Das dürfte eigentlich nicht sein, schließlich haben wir in der Schule gelernt, dass es diese Dickhäuter nur in Afrika und Asien gibt, nicht jedoch auf dem amerikanischen Kontinent. Also auch nicht in Brasilien. Aber welche Funktion könnten diese Käfige sonst haben, die man in Rio vor ganz gewöhnlichen Wohnhäusern oft sieht? Übermannshohe Streben, armdick und eben so stabil, dass sie für Elefanten ausreichend wären. Sind sie für andere Tiere gedacht? Sollen sie den Bewohnern der Häuser den Zugang auf die Straße verwehren? Wohl kaum. Wir sind ratlos, denn obwohl wir bereits in zahlreichen Ländern unterwegs waren, sind uns Installationen dieser Art bisher nirgends begegnet. Also erkundigen wir uns bei einem Einheimischen. Ganz einfach, sagt der, die "Käfige" sollen Einbrecher abhalten. Wir sind überrascht. Dass man sich mit Außenjalousien vor ungebetenen Besuchern schützt oder mit Gittern an den Fenstern, kennen wir, das ist auch bei uns üblich. Aber ein derart martialischer Schutz? Ist der notwendig?

Die Bewohner der betreffenden Wohnhäuser scheinen jedenfalls dieser Ansicht zu sein, und betrachtet man die Kriminalität in Rio, so sind ihre Befürchtungen auch keineswegs unbegründet. Im Zusammenhang mit der Fußball-WM im Sommer 2014 war dieses Thema auch bei uns immer mal wieder in den Medien, und im Vorfeld der in ein paar Monaten anstehenden Olympischen Spiele wird es nicht anders sein. Für uns selbst wird die Kriminalität in Rio zum Thema, kaum dass wir in unserem Hotel an der Copacabana eingecheckt haben. Wir sollen vorsichtig sein, warnt uns der Mann an der Rezeption. In der Vergangenheit seien Straftaten gerade hier, an diesem weltberühmten Strand mit Touristen aus aller Welt, ein großes Problem gewesen, vor allem Diebstähle von Kinderbanden, die häufig recht aggressiv aufgetreten seien. Gruppen von Minderjährigen aus den Favelas, den Elendsvierteln der Stadt, die regelmäßige Ausflüge an den Strand unternommen hätten, um dort die Reichen und Schönen - und auch die weniger Reichen und Schönen - um ihre Wertsachen zu erleichtern. Zwar sei die Zahl der einschlägigen Delikte in den letzten Jahren erheblich zurückgegangen, seit die Polizei ihre Präsenz verstärkt habe. Aber noch immer sei es besser, vorsichtig zu sein und ein wachsames Auge auf die eigenen Besitztümer zu haben, als hinterher über erlittene Verluste zu klagen.

Polizisten sehen wir in den folgenden Tagen an der Copacabana - und auch an anderen touristischen Plätzen - recht häufig, weitere Polizisten dürften für uns unsichtbar in Zivil unterwegs sein. Doch auch die ganz normalen Bürger der Stadt zeigen sich um ihre Besucher besorgt. "Be careful!", ruft mir ein Einheimischer zu, als ich mit meinem iPhone gerade ein Video aufnehme, während eine Gruppe Kinder auf mich zuhält. Hätten die Kids böse Absichten gehabt, wäre ich mein iPhone vermutlich losgewesen, denn die Warnung erfolgte recht spät. Aber sie erweisen sich als harmlos, zumindest in diesem Augenblick, und deshalb atme ich erleichtert auf, als sie vorbei sind. Die nächsten Aufnahmen, beschließe ich, werde ich mit meiner Kamera machen, die ich diebstahlsicher an einem Riemen um meinen Hals baumeln lassen kann. Wobei ich im übrigen durchaus Verständnis dafür habe, dass diejenigen, die auf der Schattenseite leben, auch ein Stück von dem großen Kuchen abhaben wollen. Allerdings ist dies eher eine abstrakte Feststellung und gilt weniger, wenn es um die konkrete Umsetzung geht. Weshalb ich zufrieden bin, dass die Polizei von Rio deutlich Flagge zeigt und mich ebenso wie alle übrigen Touristen schützt. Eine Zufriedenheit, die ich ähnlich bewusst auch in zwei anderen Städten empfunden habe.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

New York ist eine der beiden. Über viele Jahre hinweg war der "Big Apple" geradezu ein Synonym für Verbrechen. Im Jahr 1990 verzeichnete die Stadt den traurigen Rekord von 2.245 Morden in einem Jahr, und auch Delikte wie Raub und Vergewaltigungen wiesen Höchststände auf. Wer auf Sicherheit bedacht war, mied Harlem und die Bronx, verzichtete nach Einbruch der Dunkelheit auf eine Fahrt mit der Metro und dachte nicht einmal im Traum daran, nachts durch den Central Park zu gehen. "Wir lebten in einer Stadt, in der Babys aus Angst vor Querschlägern in Badewannen schlafen gelegt wurden", zitiert die "Daily News" einen Polizeihistoriker. Und ein anderer Kenner der Verhältnisse berichtet, dass es noch in den 1980er Jahren bei Weißen als Mutprobe galt, tagsüber im eigenen Auto durch Harlem zu fahren. Es war genau jenes Klima, in dem Charles Bronson seinerzeit mit "Ein Mann sieht rot" ein so großes Publikum finden konnte. Diese Zeiten sind vorbei, nachdem der Bürgermeister Rudolph Giuliani und sein Polizeichef William Bratton im Jahr 1994 eine Wende eingeleitet haben. "Zero tolerance", hieß das Motto fortan, Null Toleranz, was bedeutete: kein Wegschauen selbst bei kleineren Vergehen wie etwa dem Sprühen von Graffiti, dem Anpöbeln von Passanten oder dem Herumlungern auf Straßen und in Parks. Parallel dazu wurde die Polizei aufgestockt, mit der Folge, dass die New Yorker Behörde mit rund 35.000 Beamten und mehreren tausend Angestellten heute die größte in den USA ist.

Etlichen dieser vielen Polizisten begegnen wir, als wir während unseres Aufenthalts in New York im Jahr 2010 in einem Hotel am Times Square wohnen. An dem Platz, an dem das Herz der Stadt schlägt und der täglich von unzähligen Einheimischen und Touristen frequentiert wird. Polizisten, wo immer man hinschaut, teils in Autos, teils auf Motorrädern oder auf Pferden, und außerdem für jedermann sichtbar eine Polizeistation an einem Ende des Platzes. Wobei diese massive Präsenz nicht nur der Kriminalität geschuldet ist, sondern ebenso und vielleicht sogar noch mehr der Terrorgefahr, die für die New Yorker seit 9/11 zu einem Trauma geworden ist. Stören uns die vielen Polizisten? Nein, in keiner Weise. Und das liegt nicht nur daran, dass sie uns ein höchst willkommenes Gefühl von Sicherheit vermitteln - kein perfektes, denn perfekte Sicherheit gibt es nicht -, sondern auch an der freundlichen Art, mit der sie in Erscheinung treten. Sie wollten schon immer mal auf einem Polizeimotorrad Platz nehmen? Bitte schön, bei uns können Sie es tun! Sich mit einem Polizeipferd und dessen Reiter fotografieren lassen? Ebenfalls no problem, und dazu am besten gleich noch die Mütze des Beamten aufgesetzt, weil die Aufnahme auf diese Weise noch origineller wirkt. Zwei volle Wochen sind wir in New York, und das ohne auch nur ein einziges Mal belästigt oder gar bestohlen zu werden und ohne dass wir Angst gehabt hätten, abends die Metro zu benutzen oder in Gegenden herumzuspazieren, die vor 1994 grenzwertig waren. Genauso wie in Rio vier Jahre später ist das ein gutes Gefühl.

Sicherheit schließlich auch in London im Juli 2014. Hier ist es keine massive Polizeipräsenz, die für unsere Sicherheit sorgt - Polizisten sehen wir sogar recht selten -, sondern ein so breites Netz von Überwachungskameras, wie wir es in keiner anderen Stadt jemals gesehen haben. Und das, obwohl auch New York in dieser Hinsicht nicht gerade unterversorgt ist. Ich nehme an, dass die Londoner Polizei in der Lage gewesen wäre, ein nahezu perfektes Bewegungsprofil von uns während unserer London-Woche zu erstellen, wenn sie das nur gewollt hätte. Big Brother hat seine Augen überall - ob auf Straßen oder in Bahnhöfen, in Einkaufszentren oder Museen und selbst in den Geschäften und Pubs. Und wieder die Frage: Fühlen wir uns gestört? Nein - die gleich Antwort wie in New York. Natürlich wäre es tausendmal vorzuziehen, wenn Städte auf eine solch intensive Überwachung verzichten würden, aber die Zeiten sind halt nicht so. Und wenn auf diese Weise die Kriminalität zurückgedrängt und vor allem dem Terrorismus sein menschenverachtendes Handwerk erschwert werden, dann soll uns das recht sein. Unsere Urlaubsfreude wurde von den Sicherheitsmaßnahmen jedenfalls nicht geschmälert, weder in New York, noch in London oder in Rio - den Städten, in denen wir besonders intensive Maßnahmen erlebt haben. Dass die Bekämpfung der Kriminalität nicht nur eine Sache der Polizei ist und dass man dem Terrorismus allein auf diese Weise nicht das Wasser abgegraben kann, dass vielmehr beide Phänomene vor allem an ihren Ursachen angegangen werden müssen, ist dabei eine banale Erkenntnis. Aber auch bei diesem Thema ist es wie bei vielen anderen: Man kann das eine tun und muss das andere ja nicht lassen.

Manfred Lentz (April 2016)

Die neuen Berichte auf reiselust.me erscheinen jeweils

am 1. und 15. jedes Monats