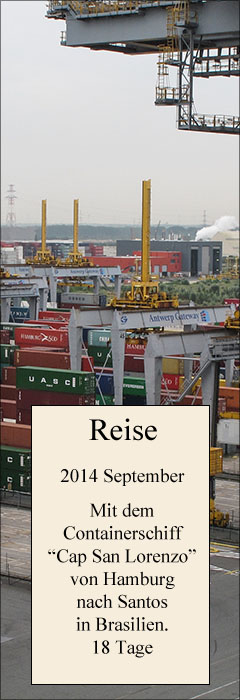

Zum Beispiel Antwerpen

Containerhäfen sind die Umschlagplätze für unseren Wohlstand. 2014

Containerhäfen sind die Umschlagplätze für unseren Wohlstand. 2014

Hätte ich bei Günter Jauch auf dem Stuhl gesessen und er hätte mir die Frage gestellt, zu welchem Land Antwerpen gehört - ich wäre draußen gewesen. Zumindest ohne Joker-Hilfe, vorausgesetzt natürlich, dass der oder die Helfer es besser gewusst hätten. Ich hätte auf die Niederlande getippt und damit eine falsche Antwort gegeben. Antwerpen gehört zu Belgien. Allerdings ist die Lage etwas verwirrend, zumindest wenn man wie wir die Stadt auf dem Wasserweg erreichen will. Antwerpen liegt an der Schelde, und deren Mündung befindet sich nicht auf belgischem, sondern auf niederländischem Staatsgebiet. Will man also von der Nordsee her nach Antwerpen gelangen, fährt man zunächst durch die Niederlande und erreicht erst nach rund 80 Kilometern Belgien und damit Antwerpen, den größten Hafen des Landes. Dass ein solcher Grenzverlauf konfliktträchtig ist, liegt auf der Hand - angefangen von bürokratischen Schikanen bis hin zu möglichen militärischen Auseinandersetzungen. Konflikte, die heute glücklicherweise der Vergangenheit angehören, da beide Staaten unter dem Dach der Europäischen Union vereint sind.

Belgien, Niederlande - von alledem bekommen wir nichts mit, als wir auf der Brückennock stehen (dem offenen Deck neben der Kommandobrücke) und beobachten, wie unser Schiff scheldeaufwärts gleitet. Wir - das sind Karin und ich, zwei von drei Passagieren auf der "Cap San Lorenzo", dem weltgrößten Kühlcontainerschiff, das uns in 18 Tagen von Hamburg nach Santos in Brasilien bringen soll. Um 4.30 Uhr hatte uns der Wecker aus dem Schlaf gerissen, und als wir unseren Aussichtsplatz 50 Meter über dem Wasser bezogen, hatte das Schiff bereits ein gutes Stück der Scheldemündung hinter sich gebracht. Jetzt geht es auf 5 Uhr, und noch immer liegt Dunkelheit über dem Land. Gegen die morgendliche Kühle haben wir uns mit warmer Kleidung gewappnet. Irgendwann taucht der Hafen auf, die riesigen Containerbrücken werden sichtbar, die Schiffe, bei denen das Löschen und Laden in vollem Gang ist, die übereinander gestapelten Container an Land. Zahllose Lampen beleuchten das geschäftige Treiben, eine beinahe romantische Sinfonie aus Licht, unterlegt - weit weniger romantisch - von den Ausdünstungen der umliegenden Industrien, vor allem der Petrochemie. Antwerpen ist nicht nur einer der größten Seehäfen weltweit und nimmt in Europa nach Rotterdam und vor Hamburg den zweiten Platz ein, sondern beherbergt nach dem amerikanischen Houston auch den zweitgrößten Chemieindustriepark der Welt.

Die Dämmerung setzt ein, während unser Schiff im Hafenbecken dreht und am Kai anlegt. Kaum sind die Leinen festgezurrt, gehen die Arbeiten los. Frachtschiffe im Linienverkehr arbeiten nach einem festen Zeitplan; erreichen sie den Hafen zur angemeldeten Zeit, ist alles für sie vorbereitet. Mehrere Containerbrücken beziehen Position neben unserem Schiff und richten ihre gewaltigen Ausleger über unserer Ladung aus. Containerbrücken sind die Giganten unter den Krananlagen, und seit in den 1960er Jahren die ersten zum Einsatz kamen, sind sie ständig größer geworden. Die Antwort der Häfen auf die gestiegenen Transportkapazitäten der Schiffe. Fanden ursprünglich gerade einmal ein paar hundert Container auf einem Schiff Platz, so liegt der gegenwärtige Spitzenwert bei nahezu 20.000, und ein Ende dieser Entwicklung ist nicht abzusehen. Um jeden einzelnen dieser Container erreichen zu können, bedarf es dieser riesigen Containerbrücken, von denen manche so hoch sind wie ein 20stöckiges Haus, so breit wie eine Autobahn und ausgestattet mit einem Ausleger von mehr als 70 Metern, lang genug auch für das breiteste Schiff. Eine Technik, so könnte man annehmen, die für eine automatisierte Steuerung geradezu prädestiniert ist. Doch das ist nicht der Fall. Auch wenn natürlich Computertechnik zur Anwendung kommt, so sitzt im Zentrum dieser Technik noch immer ein Mensch.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Einen von denen sehen wir in weniger als drei Metern Entfernung, als wir in derselben Höhe wie er auf einem der oberen Schiffsdecks stehen und seine Arbeit beobachten. Alle zwei bis drei Minuten fährt er in seiner Kranführerkanzel sitzend an uns vorbei. Seine Hände liegen an zwei Joysticks, neben sich hat er einen Monitor mit Informationen, welche Container er als nächste entladen muss. Zwischen seinen gespreizten Beinen hindurch und durch den gläsernen Boden seiner Kanzel blickt er zu dem Hebezeug, mit dessen Hilfe er seine Arbeit verrichtet. Spreader heißt das etwa 12 Meter breite Gerät, dass so kräftig ist, dass es einen 30 Tonnen schweren Container mühelos tragen kann. Das Einklinken des Spreaders in die gerade einmal bierdeckelgroßen Vorrichtungen an den vier Ecken des Containers ist Maßarbeit, eine Aufgabe, die Erfahrung und volle Konzentration erfordert und die überdies möglichst schnell erledigt werden muss, denn natürlich gilt auch für die Abfertigung von Schiffen der Spruch, wonach Zeit Geld ist. Nachdem der Kranführer den Container mit Hilfe des Spreaders angehoben hat, rollt er mit seiner Kanzel auf dem Ausleger zurück bis über den Kai. Vor allem bei Wind keine leichte Aufgabe, wenn der an den Seilen hängende Container ins Schaukeln gerät und der Kranführer sein ganzes Können einsetzen muss, um ihn dennoch sicher und punktgenau an Land abzusetzen. Kaum hat er den Container ausgeklinkt, fährt er den Spreader wieder nach oben und seine Kanzel auf dem Ausleger abermals über das Schiff, um den nächsten von hunderten oder tausenden Containern anzupacken.

Beeindruckt schauen wir dem sich unablässig wiederholenden Vorgang zu, nicht dem einzigen, denn außer dieser Containerbrücke arbeiten gleichzeitig noch drei weitere an unserem Schiff. Andere sind mit dem Laden und Löschen der übrigen Schiffe beschäftigt - ein Ballett von Containerbrücken, begleitet von einer "Musik", die laut einer App auf meinem Smartphone knapp unter der Grenze von 85 Dezibel liegt. Eine Lautstärke, die bei langfristiger Einwirkung Hörschäden hervorruft. Hinzu kommt das nur selten von einer Pause unterbrochene Gepiepe der Van Carriers, jener mehr als zehn Meter hohen Spezialfahrzeuge, die die am Kai abgestellten Container zu den Stellplätzen auf dem Terminal bringen, von wo sie per Bahn oder LKW zu den Empfängern transportiert werden. Nur allzu gern würde ich dieses Geschehen vom Kai aus fotografieren, doch die strengen Bestimmungen für den Aufenthalt in Gefahrenbereichen machen ein solches Vorhaben unmöglich. Selbst auf dem Schiff ist während der Liegezeit im Hafen unsere Bewegungsfreiheit aus Sicherheitsgründen auf die Aufbauten beschränkt; von den Bereichen, in denen gearbeitet wird, müssen wir uns fernhalten. Eine durchaus verständliche Bestimmung angesichts des tonnenschweren Materials, mit dem hier umgegangen wird. (Dass sich allen Vorsichtsmaßnahmen zum Trotz dennoch jederzeit ein Unfall ereignen kann, zeigt sich einige Monate später in Bremerhaven, als der 160 Tonnen schwere Ausleger einer Containerbrücke abbricht und sich in den Laderaum des vor ihm liegenden Schiffes bohrt. Der Kranführer stürzt mit seiner Kanzel 50 Meter in die Tiefe und findet den Tod, von den Deckarbeitern auf dem Schiff wird zum Glück niemand verletzt.)

Mitternacht ist lange vorbei, als der letzte Kranführer seine Kanzel verlässt, nachdem die Arbeit an unserem Schiff erledigt ist. Mussten seine Vorgänger noch über steile Eisenleitern nach unten klettern, so machen Aufzüge ihm und seinen Kollegen das Leben inzwischen ein wenig leichter. Den ganzen Tag über waren die Männer im Einsatz, beförderten einen Container nach dem anderen an Land und füllten die dabei entstandenen Lücken mit neuen auf, bestimmt für jene Häfen, die die "Cap San Lorenzo" auf ihrer Weiterfahrt noch anlaufen wird. Welch ausgeklügelte Logistik steckt hinter all dem! Jeder Container gehört an einen genau festgelegten Platz - wäre das nicht so, müssten erst andere Container weggeräumt werden, um an einen gesuchten zu gelangen, wodurch Kosten entstünden, die jede Reederei auf Dauer in den Ruin treiben würden. Das Gleiche gilt für das Stapeln an Land. Auch hier ist eine optimale Ordnung die Voraussetzung für die schnelle Abwicklung der nachfolgenden Prozesse, also für die Verteilung auf Bahn und LKW und den Weitertransport zu den Empfängern.

Das Verlöschen unserer bordeigenen Scheinwerfer, die während der Dunkelheit die "Cap San Lorenzo" beinahe taghell erleuchtet hatten, ist ein weiteres Zeichen, dass Antwerpen für uns abgeschlossen ist und die Fahrt zum nächsten Hafen fortgesetzt werden kann. Während die Ladearbeiten bei den Schiffen um uns herum unverändert weitergehen, machen sich mehrere Männer - allen voran der Kapitän - auf der Brücke zum Ablegen bereit. Einen Schlepper benötigt unser Schiff nicht. Mit Hilfe eines Wasserstrahlantriebs an Bug und Heck löst es sich behutsam vom Kai, bis es die Mitte des Hafenbeckens erreicht hat, dann nimmt es Vorwärtsfahrt auf. Bei Nacht sind wir eingelaufen, bei Nacht laufen wir aus, und so erleben wir noch einmal die Faszination der vieltausend Lichter. Unser nächster Hafen wird das französische Le Havre sein, danach geht es hinaus auf den offenen Atlantik. Etwa dort, wo sich die Grenze zwischen Belgien und den Niederlanden befindet, kommt uns ein anderes Containerschiff entgegen, kaum weniger groß als unser eigenes. "Maersk" ist auf der Bordwand zu lesen, ein Schiff also der weltgrößten Reederei, die ihren Sitz in Dänemark hat. Gut möglich, dass es genau den Platz einnehmen wird, den wir soeben freigemacht haben. Erneut werden dann Kranführer mit ihren Aufzügen nach oben fahren und von ihren Kanzeln auf den Containerbrücken aus ein weiteres Mal mit der Arbeit beginnen. Ein hartes Geschäft, rund um die Uhr, tagein und tagaus, ohne das unsere Wirtschaft nicht funktionieren würde. Und ohne das es den Wohlstand, in dem wir Konsumenten leben, nicht gäbe.

Manfred Lentz (September 2016)

Die neuen Berichte auf reiselust.me erscheinen jeweils

am 1. und 15. jedes Monats

am 1. und 15. jedes Monats